新入社員教育マニュアルとは? 活用する目的やメリット、作成方法を解説

自社に貢献する人材を確保するには、新入社員教育が欠かせません。マニュアルを作成して活用することで、負担の大きい新入社員教育を効率的に実施できます。

しかし、マニュアルの作成方法が分からず、どのような情報を盛り込むべきか悩む方もいるでしょう。

本記事では、新入社員教育マニュアルのメリット・デメリットや作成方法を解説します。

新入社員教育マニュアルとは

新入社員教育マニュアルは新卒や中途採用に限らず、新入社員が入社した際の教育に使用します。マニュアルを整備しておくことで、経験を問わず社会人としての育成が可能です。

新入社員教育をスムーズに進めるには、マニュアルの存在が欠かせません。業務の経験が浅い新入社員に、基礎知識を習得させる際に役立ちます。

マニュアルを使用するシーンは、研修やOJTなどさまざまです。社内で共通する知識やスキルを習得するためのものであり、個別の業務に関しては配属先で指導します。

新入社員教育マニュアルを作成する3つの目的

自社に貢献する人材を育成するには、状況に応じた教育が必要です。ここでは、新入社員教育マニュアルを作成する3つの目的を解説します。

● 社会人としての自覚を芽生えさせる

● 企業理念やルールを理解してもらう

● 業務に必要な知識・スキルを身に付けさせる

社会人としての自覚を芽生えさせる

特に新卒で採用した、入社したばかりの人材にはいきなり業務を教えることはなく、最初は新入社員研修から始まります。

新入社員教育マニュアルには基本的なビジネスマナーが記載されており、社会人としての自覚を芽生えさせることが目的です。入社してすぐ研修があるため、必要なマナーを習得させられます。

また、マニュアルがあることで、自社が研修に注力していることを伝えられます。参加者の意識も高まりやすく、結果として知識・スキルの習得にプラスの影響を与えるでしょう。

企業理念やルールを理解してもらう

企業理念やルールを理解してもらうことも、新入社員教育マニュアルを作成する目的の一つです。

新入社員への研修は社会人経験を問わず実施されており、社員が足並みをそろえて目標を達成するために欠かせません。入社後すぐは情報が少なく企業についての把握が追いつきませんが、マニュアルの存在により理解を深められます。

企業理念やルールは業務に直接関係しませんが、全社員が理解すべき要素です。企業への帰属意識を高めるためにも、記載しておきましょう。

業務に必要な知識・スキルを身に付けさせる

新入社員教育マニュアルには、業務に関する基礎知識が網羅的に記載されています。新入社員はマニュアルを参照して、業務に必要な知識・スキルを効率良く身に付けることが可能です。

詳細な内容は企業によって異なりますが、業務の進め方や「報告・連絡・相談」のような基本的なことまで盛り込まれています。

また、実際に知識・スキルを定着させるにはOJTが必要ですが、あらかじめマニュアルで触れていれば習得までの期間が短縮でき、即戦力となる人材を育成できるでしょう。

新入社員教育マニュアルが必要な2つの理由

新入社員教育マニュアルの作成は必須ではなく、研修の際に活用していない企業もあります。しかし、スムーズな教育を実施するにはマニュアルの存在が必要になります。

● 新入社員の教育を効率的に行うため

● 教育担当者の負担を軽減するため

新入社員の教育を効率的に行うため

新入社員教育マニュアルが用意してあれば、入社したばかりでも効率的に知識・スキルの習得が可能です。

新入社員は覚えるべき業務が多く、教わった内容を誤って解釈する可能性があります。誤ったまま定着してしまえば、業務のミスにつながりかねません。

しかし、マニュアルがあることで、参照しながら業務を進められるので適切な方法を習得できます。

また、研修を受ける前に全体像を把握できるため、研修の理解度も向上できるでしょう。

教育担当者の負担を軽減するため

新人教育は最初が肝心であり、教育を担当する社員にとって大きな負担になります。マニュアルがなければ、教育計画を一から立てなければならず、膨大な手間や時間がかかるでしょう。

しかし、事前にマニュアルを用意することで、マニュアルを見ながら説明するだけで済みます。新人教育に割かれる時間を削減できるので、担当者も本来の仕事への集中が可能です。

また、担当者によって教育内容に差が出るのを防ぐためにも、マニュアルの整備が求められています。

新入社員教育マニュアルを作成する3つのメリット

新入社員教育マニュアルは一度作成しておけば、定期的に内容を見直すだけで長期的に使用可能です。

ここでは、マニュアルを作成する3つのメリットを解説します。

● 業務に必要な知識・スキルを共有できる

● 必要に応じて確認ができる

● 教育コストの削減につながる

業務に必要な知識・スキルをスムーズに共有できる

新入社員教育マニュアルを作成することで、業務に必要な知識・スキルを会社全体でスムーズに共有できます。

前述の通り、マニュアルには基本的なビジネスマナーや業務の流れなど、企業で働く上で必要な情報が網羅的に記載されています。新人研修を受けた全ての社員が同じ知識・スキルを共有することになり、知識レベルの差を埋めることが可能です。

また、マニュアルがあれば、教育内容が担当者のスキルに依存する心配もありません。社内の知識を体系化できるため、新卒から中途採用まで幅広く活用できます。

必要に応じて確認ができる

新入社員が教育マニュアルを手元に置いておけば、必要に応じて知識や業務の確認が可能です。

例えば、人によって理解度が異なるため、一度説明されただけでは忘れてしまう方もいるでしょう。

しかし、マニュアルを参照すれば、分からない知識をすぐに調べられます。疑問を解消するために上司や教育担当者に質問する機会が減らせるので、貴重な時間を浪費せずに済むのもメリットです。

教育コストの削減につながる

新入社員教育マニュアルがない場合、一人ひとりに付きっきりで新人教育を行わなければなりません。新入社員の数が多いと、全員を同じように気にかけるのは難しいでしょう。

また、質問や疑問がある度にその場で指導するスタイルでは手間や時間がかかり、上司や教育担当者が本来の業務に集中できません。

しかし、マニュアルが整備されていることで、新入社員は自分で読み返しながら知識・スキルを身に付けられます。教育コストを削減するためにも、マニュアルを作成するのがおすすめです。

新入社員教育マニュアルを作成する3つのデメリット

新入社員教育マニュアルがあれば、必要な知識・スキルの共有や教育コストの削減にもつながります。

しかし、デメリットもあるので、マニュアルを作成する前に把握しておきましょう。

● マニュアルの作成に手間や時間がかかる

● 内容を定期的にアップデートしなければならない

● イレギュラーな事態には対応できない

マニュアルの作成に手間や時間がかかる

新入社員教育マニュアルは一度作成してしまえば、長期的に使い続けられます。ただし、マニュアルの作成に手間や時間がかかる点がデメリットです。

企業の規模によっては内容が膨大になってしまい、記載する内容をピックアップするだけでも時間がかかります。また、マニュアル作成に時間を割いた結果、本来の業務が止まってしまうかもしれません。

内容を詰め込みすぎて読みにくいマニュアルになってしまうケースもあるので、内容に優先順位を付けることが大切です。

内容を定期的にアップデートしなければならない

新入社員教育マニュアルは一度作成して終わりではありません。古いデータを記載していても研修に使えないので、定期的なアップデートが求められます。

特に業務全体の流れや社内ツールなどの項目は、時代の変化に合わせて内容の変更が必要です。古い内容が記載されたままでは、教育担当者や新入社員を困惑させてしまいます。

また、マニュアルの画像や図も差し替えが必要になるため、アップデートを考慮して記載する情報を決めましょう。

イレギュラーな事態には対応できない

基本的に新入社員教育マニュアルに記載されている内容は、手順や工程が決まっている業務です。そのため、イレギュラーな事態が発生してもマニュアルだけでは対応できません。

そもそも、業務上のリスクやトラブルは状況によって対処法が異なっており、マニュアル内で網羅することは困難です。

イレギュラーな事態でも冷静に対処できる人材を育成するには、OJTや実践を通して新入社員が自ら学ぶ必要があります。

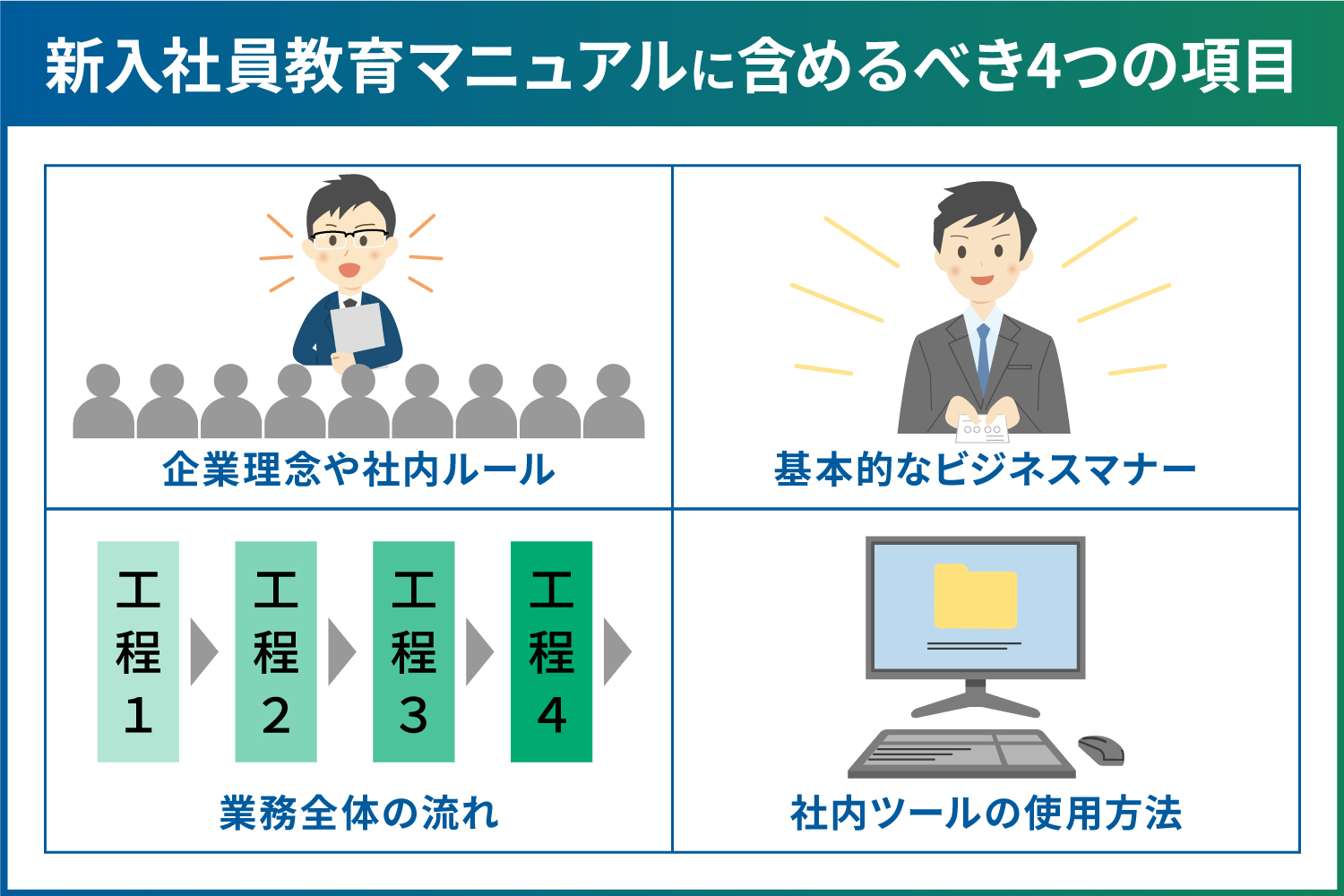

新入社員教育マニュアルに含めるべき4つの項目

新入社員教育マニュアルにどのような項目を含めるべきか悩む担当者の方は多いでしょう。ここでは、マニュアルに含めるべき4つの項目を解説します。

● 企業理念や社内ルール

● 基本的なビジネスマナー

● 業務全体の流れ

● 社内ツールの使用方法

企業理念や社内ルール

社会人として働く上で、企業理念や社内ルール、望ましい振る舞いは必ず理解しておくべき要素です。

社内ルールは暗黙の了解となっているケースもあり、気軽に質問しにくいものです。そのため、マニュアルにまとめることで、新入社員が悩まずに済みます。

基本的なビジネスマナー

基本的なビジネスマナーは配属先に関わらず求められるため、必ずマニュアルに含めましょう。以下のような基礎的な内容も含めることが大切です。

● あいさつ

● 言葉遣い

● 身だしなみ

● 名刺交換の作法

● 基本的なテキストコミュニケーション

● 会議の席順

● 報告・連絡・相談の重要性

社外とのやり取りが多い部署では、特にコミュニケーションが重要です。マナー違反にならないよう、基礎から指導してください。

業務全体の流れ

新入社員教育マニュアルに業務全体の大まかな流れを記載することで、配属後に仕事を進めやすくなります。

ただし、業務に関する細かな手順や注意点は、OJTや実践で説明する場合や別途マニュアルを用意する場合は必要ありません。

社内ツールの使用方法

新入社員教育マニュアルには、社内ツールの使用方法も記載してください。

新入社員の中には、ITツールの取り扱いに慣れていない人材がいるかもしれません。マニュアルで使用方法を解説することで、上司や先輩に質問することなくツールを扱えるようになるでしょう。

新入社員教育マニュアルの作成方法を4ステップで解説

新入社員教育マニュアルを作成する際は目的を明確にし、記載する情報に優先順位を付けることが重要です。ここでは、マニュアルの作成方法を4ステップで解説します。

1. 明確な目的を設定する

2. 必要な知識・スキルをリストアップする

3. マニュアルを作成する

4. 上司や先輩社員からフィードバックをもらう

1. 明確な目的を設定する

新入社員教育マニュアルを作成する際は、まず明確な目的を設定してください。

明確な目的とは、「マニュアルを活用してどの範囲までの教育を実施するか」です。新入社員教育で何を優先するかで、マニュアルに盛り込む情報の範囲は異なります。

また、新入社員教育はマニュアルを読んだだけで終わらないので、長期的に使い続けることも想定しなければなりません。全体的な教育計画をイメージしてから、どの範囲まで指導すべきかを検討しましょう。

2. 必要な知識・スキルをリストアップする

マニュアル作成の目的を明確化したら、新入社員に必要な知識・スキルをリストアップします。

この段階で注意すべきは、思いつくままに情報を記載すると、重要度の低い内容まで含めてしまい、本当に伝えたいことが埋もれてしまう可能性があることです。

知識・スキルをリストアップする際は、時系列で洗い出すと良いでしょう。目的設定で決めた教育範囲に必要なスキル・知識を整理しやすくなります。

また、新入社員の上司や部課長などにヒアリングして、実際に必要となる知識・スキルを聞いておくのもおすすめです。

3. マニュアルを作成する

新入社員に必要な知識・スキルのリストアップまで進めたら、次は実際にマニュアルを作成していきます。

マニュアルを作成する際は、どのような構成で情報をまとめるかが重要です。新入社員にとって理解しやすい順番に情報を並べ替えてください。

マニュアルの本文に専門用語を使いすぎず、新入社員が読んで分かる言葉で書きましょう。また、文章だけでは説明が難しい場合は、画像や図を使用することで理解しやすくなります。

4. 上司や先輩社員からフィードバックをもらう

マニュアルの草案が完成したら、上司や先輩社員にレビューを依頼し、フィードバックをもらいましょう。

第三者が客観的な視点で確認することで、内容の正確さや伝わりやすさの判断が可能です。経験豊富な上司や先輩がチェックすれば、マニュアルの内容で目的を達成できるかが分かるでしょう。

また、新入社員の視点での分かりやすさを重視する場合は、新入社員と立場が近い若手社員にチェックを依頼するのが効果的です。彼らは新入社員の立場に近いため、より詳細なフィードバックが得られる可能性があります。

ポイントを押さえて分かりやすいマニュアルを作成しよう

新入社員教育マニュアルは企業理念や業務全体の流れを理解して、スムーズに仕事に取り組むために必要です。マニュアルがあれば新入社員の理解度が向上するだけでなく、教育担当者の負担も軽減できます。

しかし、マニュアルの作成には手間や時間がかかり、作成後も定期的に内容をアップデートしなければなりません。

デメリットも考慮して、長期的に活用しやすいマニュアルを作成することが重要です。

製造工程のマニュアル作成には、成電社が提供する「ビジュアル先生PRO」をおすすめします。「ビジュアル先生PRO」は製造業におけるマニュアル作成に特化したソフトウェアです。紙芝居式に画面を表示するため、先ほど紹介した製造工程におけるマニュアル作成のポイントをしっかり押さえています。効率的に分かりやすい製造工程の管理マニュアルを作成したい方は、「ビジュアル先生PRO」の導入を検討してみましょう。

https://www.sdnsha.co.jp/lp/visual/